Oskar Freysinger thematisiert in der Erzählung „Wassermann“ eine Annäherung zwischen Orient und Okzident. Zwei Gesprächspartner treffen sich in der südlichen Sahara, in der heissen Ténéré-Wüste, im Schatten eines Akazienbaums.

Meddur aus dem Stamm der Tuareg ist Beduine, alt und weise. Jean Tourel ist Europäer, Projektchef, Agronom und Geograph. Er steht mitten im Leben und gibt sich aufgeklärt und postmodern. Mit Meddur und Jean Tourel treffen zwei völlig unterschiedliche Welten aufeinander.

Im Stile der Märchen von Tausendundeiner Nacht verwebt der Autor eine Geschichte in den Roman-Plot, die von einem Wassermann handelt. Mit seinem Tanklastwagen fährt er durch die heisse Wüste und rettet Wanderern, die am Verdursten sind, das Leben.

In Gesprächen über Themen, welche die Menschheit seit Urzeiten bewegen wie Freundschaft und Hass, Hoffnung und Verzweiflung, Liebe und Tod kommen sich der Beduine und der Europäer näher. Zusammen mit den beiden Protagonisten assoziieren wir als Lesende auch eine Annäherung zwischen Orient und Okzident.

Es fällt auf, wie feinfühlig und überzeugend der Autor beispielsweise die hochaktuelle Thematik des Aufbrechens der binären Geschlechterordnung von Mann und Frau recherchiert hat. „In der Wüste ist ein Mann ohne Frau ein einsamer, den Geistern ausgelieferter Reiter“, hält Meddur fest. Und es sind sogar nur die Frauen, die auf der Imzad spielen dürfen, denn die Imzad, das Streichinstrument der Tuareg mit Saiten aus Pferdehaar, sei „wie die Frau ein Geheimnis, das alles weiss und alles ausdrückt, und nur mit dem Herzen verstanden werden kann.“ Diese beinahe feministisch anmutende Haltung der Tuareg soll allerdings im Gegensatz stehen zur Stellung der Frauen im arabischen Raum.

Bereits der Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe hatte sich in seiner Altersdichtung, im „Westöstlichen Divan“, mit der Annäherung von Orient und Okzident befasst, wobei Goethes lyrisches Ich dem persischen Dichter Hafis gegenübersteht. In diesen Spuren wandelt auch der „Wassermann“ von Freysinger.

„Wo die politische Sprache Konfrontationen setzt, schafft die poetische Sprache Verständnis füreinander.“ Mit diesem Zitat aus dem „Westöstlichen Divan“ von Goethe lassen sich auch Anliegen und Message von Oskar Freysingers „Wassermann“ auf den Punkt bringen. Dem Autor gelingt es, Verständnis und Einsichten in mystische Gefilde zu vermitteln, die uns Europäern leider nur allzu oft verschlossen bleiben. „Hirtinnen und Magierinnen sind direkt dem Ursprung des Lebens entsprossen und kennen weder Markierungen noch Grenzen“, hält der Targi in Wassermann verklärt und abgehoben fest. Aus Sicht von uns Berglern böten womöglich Hirtentum und Magiertum auf unseren Bergen vergleichbare Anknüpfungspunkte für ein „Palaver“ zwischen Älplerinnen auf unseren Bergen und den Hirtinnen in der Wüste.

So erklärt Meddur beispielsweise, dass die Bewachung der Ziegen eine anstrengende Arbeit sei und sehr viel Einfühlungsvermögen, Empfindsamkeit und vor allem einen guten Stern erfordere. Was die Ulli, die Ziegen, für die Tuareg, das wohl waren und sind auch die Geissen für unsere Älpler. Die Ziegen seien früher so etwas wie auf vier Beinen wandelndes Geld, éhéré, gewesen, berichtet Meddur. Trifft sich in solch philosophisch anmutenden Redewendungen nicht bereits schon Orient und Okzident, der magisch-mystische Hirtentraum und die kapitalistische Yuppiekultur?

Allerdings entbehren die visionären Projekte der Europäer wie die Renomadisierung der Wüste oder der Traum von einem freien Leben in der Wüste, vertreten durch den Protagonisten Jean Tourel, trotz poetischer Worte einer tragfähigen Grundlage. Zum einen widersetzt sich eine Wüste wie die Sahara einer europäisch angedachten Programmierung und Umnutzung, zum anderen verweigern sich auch die jungen Tuareg, die jungen Berber, dem freien Leben in der Wüste. Sie bevorzugen die Sesshaftigkeit und die Annehmlichkeiten in den grossen Städten. All dies merkt Meddur, der Tuareg, korrekterweise im Epilog auch selbst an.

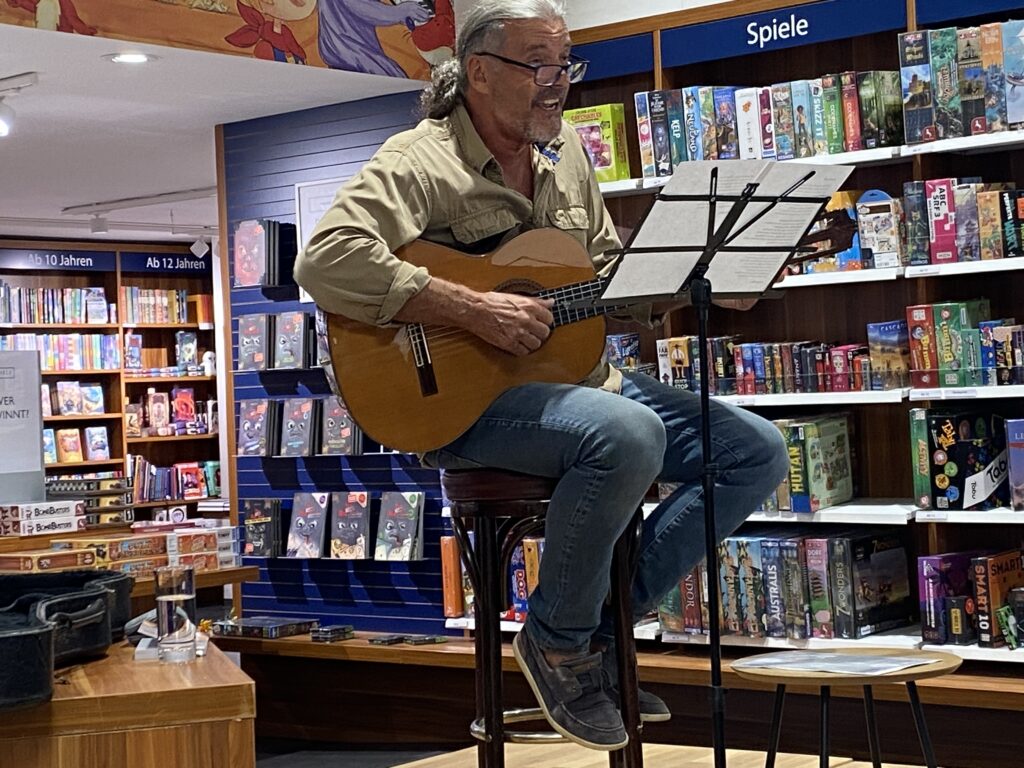

An der Vernissage in der Buchhandlung ZAP in Brig hatte Oskar Freysinger vier kurze Passagen aus seiner Erzählung vorgetragen, diese mit eigenen Liedern auf seiner Gitarre begleitet und mit ausschweifenden philosophischen Gedankengängen angereichert. Nach Anhörung seines bestens recherchierten Schreibprojekts über das Leben der letzten Berberstämme und insbesondere des Tuareg-Stammes, hätte man sich als Lesender zusätzliche philosophische Gedanken gewünscht auch zur Frage, ob der Zug der Modernität nicht nur für Wüstenbewohner, sondern auch für anders geartete Träumer und Sucher nach alternativen Lebensformen unserer Tage abgefahren ist.

Wie ist die Vernissage der Erzählung „Wassermann“ von und mit Oskar Freysinger beim Publikum angekommen? Wir haben Stimmen eingeholt beim Künstler Max Julen und seiner Frau Evelyne Julen sowie bei der Medienfrau Maya Burgener.

Text, Bilder und Radiosendungen: Kurt Schnidrig